La vieille malédiction

La France aime les récits héroïques ; son histoire, pourtant, regorge d’épisodes où la gloriole nationale a valu de cuisantes défaites. Azincourt en 1415 voit les chevaliers, sûrs de leur panache, s’enliser littéralement dans la boue devant des archers roturiers. Deux siècles plus tard, à Poitiers, la répétition des mêmes schémas tactiques aboutit à la capture du roi Jean II. En 1940, la Ligne Maginot incarne l’ultime posture : on prépare la guerre d’hier, la Wehrmacht invente celle de demain. Dans chaque cas, l’orgueil d’une élite sûre d’elle remplace l’analyse froide du terrain.

La pièce se rejoue en 2025

On pourrait croire ces travers rangés dans les manuels ; ils se déclinent aujourd’hui sous d’autres formes. L’éolien est proclamé « totem vert » alors même que les coûts s’envolent et que la contestation locale monte. La voiture électrique est opposée à la thermique sur un mode quasi religieux : les infrastructures peinent, mais la morale l’emporte sur le pragmatisme.

Parallèlement, une proposition parlementaire vise à limiter la couverture médiatique des faits divers pour « préserver le débat public ». Plutôt que d’affronter l’insécurité, on préfère amoindrir le thermomètre. Même logique de diversion quand la presse se saisit tour à tour des climatisations, des punaises de lit ou de la prochaine canicule : l’émotion colle l’audience, la résolution des problèmes attendra.

À l’international, enfin, les éditorialistes français déplorent que la voix de Paris ne porte plus. L’Union européenne s’agace d’être mise à l’écart des chancelleries, mais répète les postures morales qui l’isolent. Comme les Versaillais face aux Communards, on blâme le peuple (ou « les populistes ») plutôt que de corriger ses propres angles morts.

L’intelligence artificielle, miroir grossissant

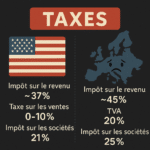

Rien ne résume mieux ce retard que la course mondiale à l’IA. Tandis que les États‑Unis et la Chine financent massivement data centers, GPU et laboratoires, Bruxelles discute d’abord de la conformité des algorithmes au regard du genre ou de la discrimination. L’AI Act est un jalon juridique important, mais il arrive avant même que l’Europe ait produit ses modèles fondamentaux. Résultat : 70 % des LLM de référence sont américains, les start‑up européennes manquent de capital‑risque et de puissance de calcul. Une nouvelle fois, on choisit la posture éthique avant l’outil pratique.

Anatomie d’une idiocratie

Ces dérives dessinent un archétype :

- Mépris du terrain : hier un chevalier en armure lourde dans la gadoue ; aujourd’hui une deep‑tech sous‑financée qui délocalise ses serveurs faute d’énergie bon marché.

- Contrôle du récit : hier la propagande versaillaise, aujourd’hui le filtrage des faits divers ou l’inflation de communiqués sur la neutralité carbone.

- Panique morale : jadis la défense de l’honneur aristocratique, aujourd’hui la chasse symbolique à la climatisation ou à la viande rouge.

- Dilution des responsabilités : naguère querelles de nobles, désormais empilement d’agences, de comités et de hautes autorités.

Pourquoi la boucle recommence

Quatre ressorts alimentent cette mécanique :

- Centralisme : la décision se prend loin du terrain, qu’il s’agisse d’énergie, de transport ou de cybersécurité.

- Culture de la grandeur : on préfère la « vision » au plan d’exécution chiffré.

- Sanction différée : l’erreur n’est visible qu’au crash final, trop tard pour pivoter.

- Contre‑pouvoirs mous : presse aidée par la subvention, haute fonction publique endogame, syndromes de porte tournante.

Sortir du piège ? Illusion ou sursaut

La tentation est grande d’énumérer des solutions rationnelles ; mais le mal est plus profond. Une nouvelle aristocratie – technocrates, lobbys, éditocrates – ne veut rien lâcher, comme les Versaillais refusant toute concession à la Commune. Après la mort du roi, l’ancienne noblesse a gardé ses rentes ; aujourd’hui, elle défend son idéologie « quoi qu’il en coûte ».

- Le débat contradictoire n’ébranle plus le bloc. Face aux sophistes que Socrate dénonçait déjà, les faits deviennent accessoires ; l’important est de gagner la joute oratoire.

- Les garde‑fous institutionnels sont neutralisés. Commissions, rapports, enquêtes finissent sous le tapis rouge de la communication.

- La sanction électorale se dissout. Abstention de masse, scrutin à géométrie variable, calendrier serré : la colère se perd en chemin.

- Le ruissellement de l’innovation s’inverse. Les règlements prolifèrent plus vite que les prototypes, étranglant les marges d’expérimentation.

Sortir du piège exige plus qu’un débat : il faut bâtir des archipels d’indépendance. Logiciels libres, micro‑réseaux d’énergie, médias communautaires, écoles alternatives : autant d’espaces où l’on pratique avant de prêcher, à l’abri des tribunes stériles.

Conclusion

De la boue d’Azincourt aux auditions du Parlement européen sur l’éthique des chatbots, l’orgueil continue d’étouffer la lucidité. Tant que la France – et l’Europe – gouverneront par posture, elles commenteront les innovations des autres. Aux citoyens‑geeks de casser ce cycle : mesurer, bâtir, itérer ; bref, opposer l’ingénierie au verbe. Seule cette exigence pragmatique pourra convertir la triste idiocratie en véritable souveraineté technologique.