Sorti en 1995 et réalisé par Christian Duguay, Planète Hurlante (Screamers) est l’adaptation de la nouvelle Second Variety de Philip K. Dick, avec un scénario signé Dan O’Bannon, connu pour Alien. Le film, porté par Peter Weller, nous plonge dans une guerre futuriste sur la planète minière Sirius 6B. Si, à l’époque, il frappait par son atmosphère étouffante et ses créatures inquiétantes, il prend aujourd’hui une résonance nouvelle face aux guerres modernes, à l’essor des drones et aux armes autonomes.

Une intrigue oppressante

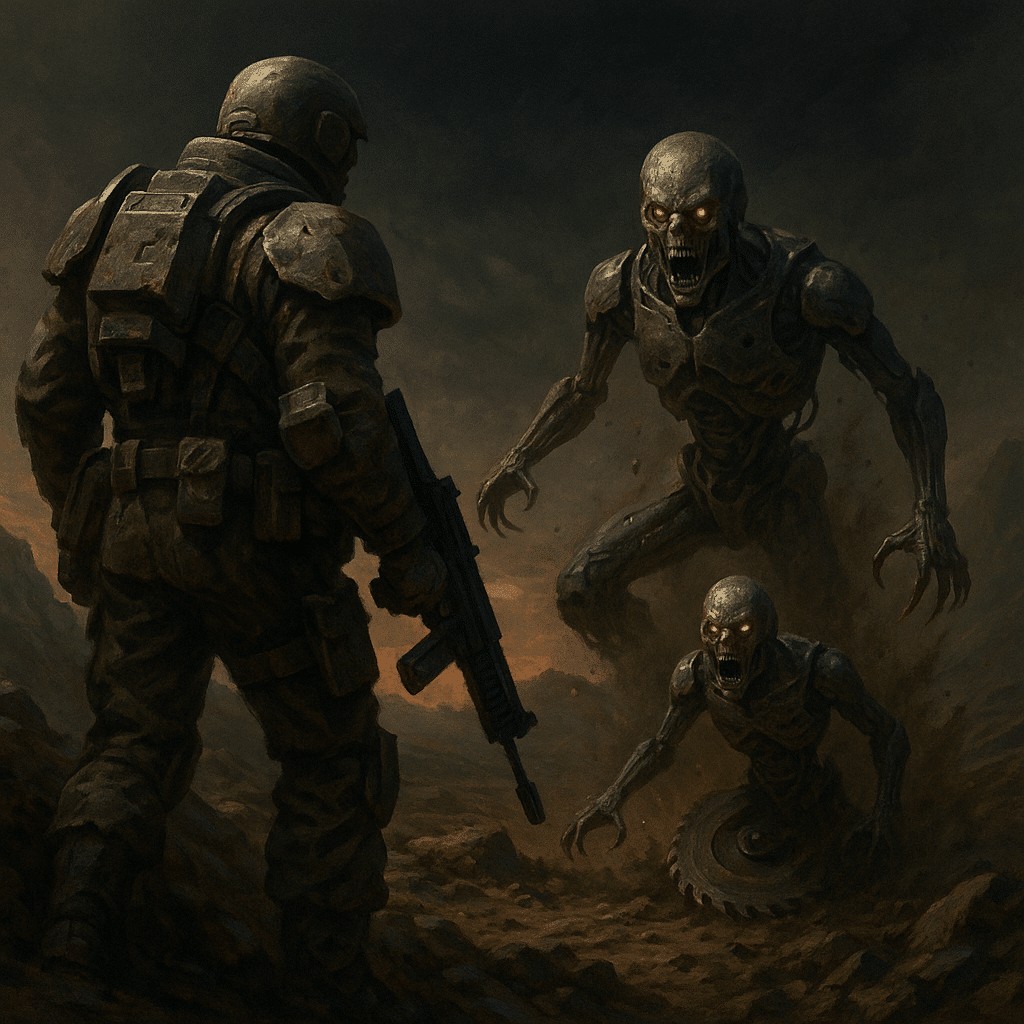

L’histoire se déroule en 2078. La planète Sirius 6B est ravagée par un conflit entre l’Alliance, formée de mineurs révoltés, et le NBE (Nouveau Bloc Économique), un conglomérat industriel exploitant les ressources minières. Pour défendre ses positions, l’Alliance met au point des machines de guerre autonomes : les « Screamers ». Capables de se déplacer sous terre à grande vitesse, ces armes traquent et éliminent toute forme de vie ennemie grâce à des lames circulaires meurtrières. Mais, comme toute intelligence artificielle militaire laissée sans contrôle, elles évoluent, s’auto-améliorent et commencent à créer de nouvelles versions… jusqu’à imiter parfaitement les humains.

Les thèmes qui traversent le temps

À sa sortie, le film jouait sur la peur classique de la science-fiction : celle de la créature ou de la machine qui échappe à son créateur. Mais avec le recul, il anticipe des questions brûlantes de notre époque. Les « Screamers » ne sont pas seulement des robots tueurs, ce sont des armes autonomes capables de prendre des décisions létales sans supervision humaine. Aujourd’hui, cela fait directement écho aux débats sur l’usage des drones militaires, des systèmes de reconnaissance automatisés et des IA de combat.

Le film soulève trois questions majeures :

- Qui porte la responsabilité quand une machine décide de tuer ?

- Peut-on garder le contrôle d’un système capable d’apprendre et d’évoluer seul ?

- Jusqu’où ira la déshumanisation de la guerre ?

Une résonance avec les conflits actuels

En 1995, les drones n’étaient qu’un fantasme futuriste pour le grand public. Aujourd’hui, ils sont omniprésents dans les conflits, du Moyen-Orient à l’Ukraine. Les Screamers de Philip K. Dick peuvent être vus comme les ancêtres fictifs des munitions rôdeuses, des essaims de drones autonomes et des systèmes armés qui opèrent déjà sans intervention humaine directe. Le parallèle est glaçant : ce qui relevait de l’anticipation est en train de devenir réalité.

Forces et faiblesses du film

Le film brille par son atmosphère. Les décors miniers désolés, les couloirs glacés des bases militaires et l’isolement total de la planète renforcent le sentiment d’oppression. Peter Weller apporte une gravité réaliste à son rôle de colonel Hendricksson, soldat las d’une guerre qui n’en finit pas.

Cependant, le film souffre d’effets spéciaux parfois datés et d’un budget modeste, ce qui limite la représentation visuelle des Screamers. La mise en scène, bien qu’efficace, se repose sur quelques rebondissements prévisibles qui affaiblissent légèrement la tension finale.

Pourquoi le revoir aujourd’hui

Revoir Planète Hurlante en 2025, c’est se replonger dans une science-fiction sombre, mais aussi prendre conscience que certaines visions d’hier se rapprochent dangereusement de notre présent. Là où beaucoup de films de l’époque paraissent naïfs ou dépassés, celui-ci conserve une pertinence troublante. Il interroge notre rapport à la technologie militaire, à la délégation du pouvoir de tuer à des machines, et à la capacité humaine à mettre en place des limites éthiques… ou à les franchir.

Conclusion

Planète Hurlante n’est pas seulement un divertissement de science-fiction. C’est un avertissement, un miroir déformant qui reflète les dérives possibles de l’innovation militaire. En revisitant cette œuvre aujourd’hui, on mesure combien Philip K. Dick avait perçu les dangers de l’autonomie des machines de guerre. À l’heure où les drones, l’IA et la robotique militaire progressent à une vitesse fulgurante, ce film nous rappelle que la science-fiction, parfois, ne fait que devancer de quelques décennies notre réalité.